新型コロナウィルス感染拡大によるテレワークの増加! セキュリティリスクと対策について

-

│

テレワークに伴う企業のIT環境の変化とセキュリティ

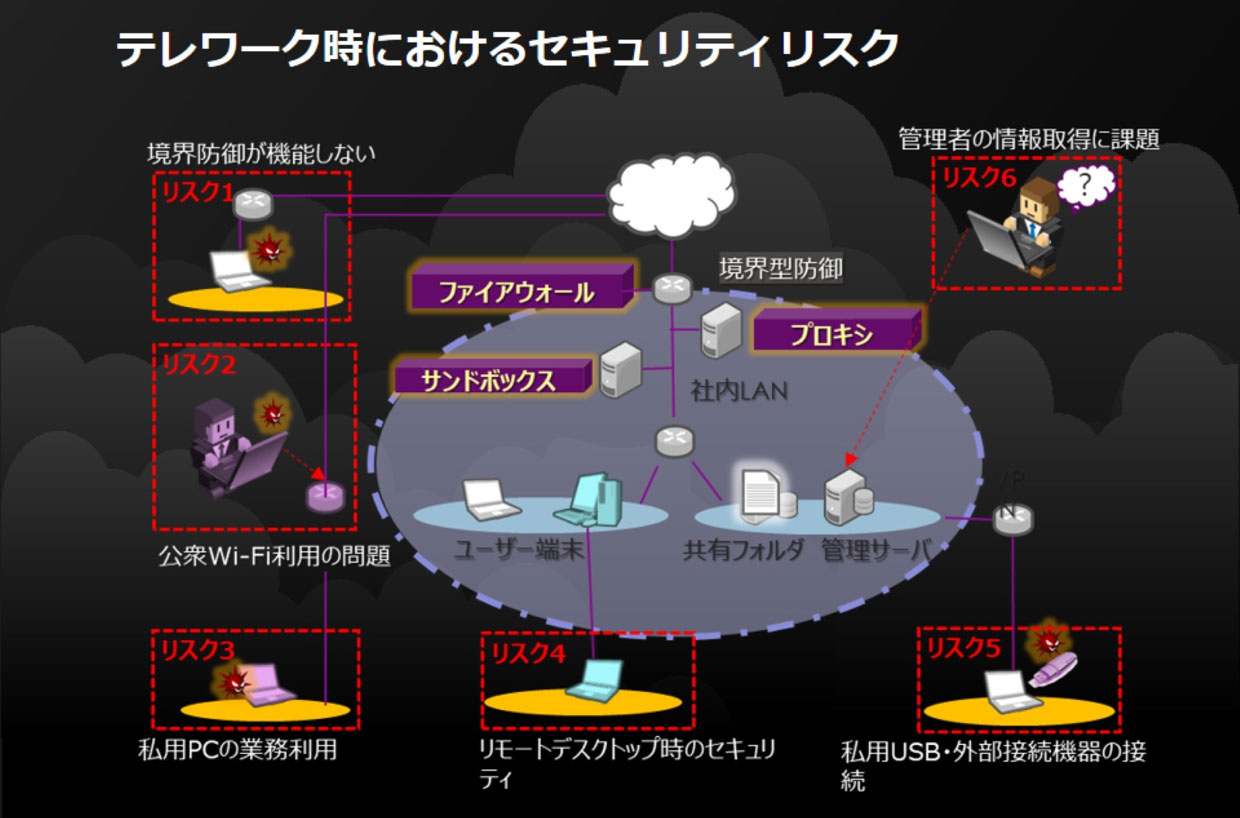

新型コロナウィルスの感染拡大対策の一環として、現在多くの企業がテレワーク(在宅勤務)の導入を実施しています。緊急事態宣言後、正社員のテレワーク実施率は、全国平均で27.9%。3月半ばの時点では13.2%であり、1か月で2倍以上となっています。エリア別に正社員のテレワーク実施率をみると、緊急事態宣言地域の7都府県で38.8%、それ以外の地域で13.8%。7都府県はそれ以外の地域に比べて2.8倍実施しており、東京都に限れば49.1%(3月半ばは23.1%)にまでのぼります。しかし、テレワークの導入に際し企業のIT環境は多くの変化を伴います。オフィスで勤務する際には、社内に資産を置いて守り、社内LANシステムからネットワークに繋ぎますが、テレワークを導入することで、クラウドへ資産を移行し、社外からネットワークに繋ぐケースが増える。そのため、多くの企業が実施しているファイアーウォール、プロキシ、サンドボックスなどの境界型のセキュリティ対策が無効となり、十分なセキュリティを担保できない可能性があります。そこでテレワーク導入時、企業にどのような課題が生じるのかを解説します。

情報元:パーソル総合研究所「新型コロナウイルス対策によるテレワークへの影響に関する緊急調査」

テレワーク実施で生じるサイバーセキュリティ課題とは

社内LANを通らず境界型のセキュリティ対策が適用できないことに起因して、企業のIT環境には以下のような様々なサイバーセキュリティ課題とセキュリティリスクが生じます。

| リスク① | オフィス外からのネットワーク直接接続により境界型防御が機能しない |

| リスク② | 感染リスク高のLANへの接続機会の増加により直接攻撃による感染 |

| リスク③ | BYOD端末の業務利用によるアプリケーションなどの利用 |

| リスク④ | RDPなどのリスクのある接続の利用 |

| リスク⑤ | 私用デバイスの接続によるUSBによる不正並びに感染リスクの増加 |

| リスク⑥ | 管理サーバが社内にある場合、端末の監視運用並びに状況把握や対処が困難 |

テレワーク導入時に考慮すべきセキュリティ対策

このような諸課題により、企業を脅かすサイバー脅威はPCやサーバなどのエンドポイントまで到達してしまう事態が生じます。そのため、テレワーク環境でセキュリティを担保するためのソリューションとして、エンドポイントセキュリティがあげられます。境界型防御が機能しない環境下では、エンドポイントでよりセキュリティを強化することが求められます。従来型のアンチウィルス製品を導入し、対策している企業も多いと思いますが、境界型防御を介さず侵入してくる脅威は、侵入経路が不明慮であるため、対処や再発を防止するための情報を取得し、可視化が可能なソリューションの導入が必要となります。そこで有効となるのが、EDR(Endpoint Detection & Response)などの機能を持つ、次世代型のエンドポイントセキュリティプラットフォームです。

このような次世代型のエンドポイントセキュリティプラットフォームは、以下の通りテレワーク導入時の課題を解決いたします。

| リスク① |

オフィス外からのネットワーク直接接続により境界型防御が機能しない

⇒クラウド型のエンドポイントセキュリティプラットフォームのNGAV機能及びEDR

機能により、オフィス内外問わず端末の情報をリアルタイムで取得・可視化、また

脅威を検知・防御

|

| リスク② |

感染リスク高のLANへの接続機会の増加により直接攻撃による感染

⇒NGAV機能及びEDR機能で脅威を検知・防御、また通信先等のログの可視化を実現

|

| リスク③ |

BYOD端末の業務利用によるアプリケーションなどの利用

⇒BYOD端末に対しても次世代型エンドポイントプラットフォームを導入し、同一の

管理基盤にてIT資産管理の統合を実現し、利用アプリケーションの可視化

|

| リスク④ |

RDPなどのリスクのある接続の利用

⇒EDR機能で外部からの接続を許可している社内リソース上のエンドポイントセキュリ

ティ強化及び当該社内リソースへの接続方法(ネットワーク/インタラクティブログオン

等)を認識

|

| リスク⑤ |

私用デバイスの接続によるUSBによる不正並びに感染リスクの増加

⇒クラウド型エンドポイントセキュリティプラットフォームのUSB可視化機能を利用

し、社内外問わず端末に接続された使用デバイスを可視化・制御

|

| リスク⑥ |

管理サーバが社内にある場合、端末の監視運用並びに状況把握や対処が困難

⇒クラウド型エンドポイントプラットフォームで社内外問わずリアルタイムに監視を

実現

|